1グラムも譲らない

ゴードン・マーレイの哲学はシンプルだ。

まずは軽量に作ること。もちろん、それは必要な剛性・強度や機能を満たしたうえでの話だが、とにかくマーレイは「無駄に重い」ことが大嫌いなのである。

20年ほど前にマーレイの自宅を訪れてインタビューしたとき、マクラーレンF1をデザインしていた当時のエピソードとして次のような話を聞かせてくれた。

「とあるスポーツカーのエアコン用コンプレッサーを固定するブラケットを、デザイン・オフィスに飾っておきました。素晴らしい設計だったからではなく、最悪のデザインだったからです。たぶん2kgくらいあったと思います。そういうものを3つ、4つ並べたうえで、私はスタッフに伝えました。『こんなものを設計した者は、明日から会社に来なくていい』とね」

なぜ、重いクルマ、重いパーツはよくないのか?

クルマが重くなれば慣性力が大きくなり、それを支えるためにより大きくて太いタイヤが必要になる。サイズが大きくなればタイヤは重くなり、必然的にサスペンション・パーツにはより高い剛性・強度が求められることになる。その結果としてボディを強化しなければならず、ここでも重量がかさんでいく。そんな重いクルマを力強く加速させるにはパワフルなエンジンが必要になり、さらに車重は増える。つまり、ほんのわずかなことをきっかけにして、車重は負のスパイラルのように増えていき、結果として軽快なハンドリングが失われてしまうのだ。

そんな事態を避けるため、マーレイは1gたりともおろそかにすることなく、軽量化に取り組むのである。こうした緻密な努力を積み重ねた結果、マクラーレンF1は排気量6.0リッターのV12エンジンを搭載していたにもかかわらず、1018kg(乾燥重量)という驚異的な“軽さ”を実現したのだ。

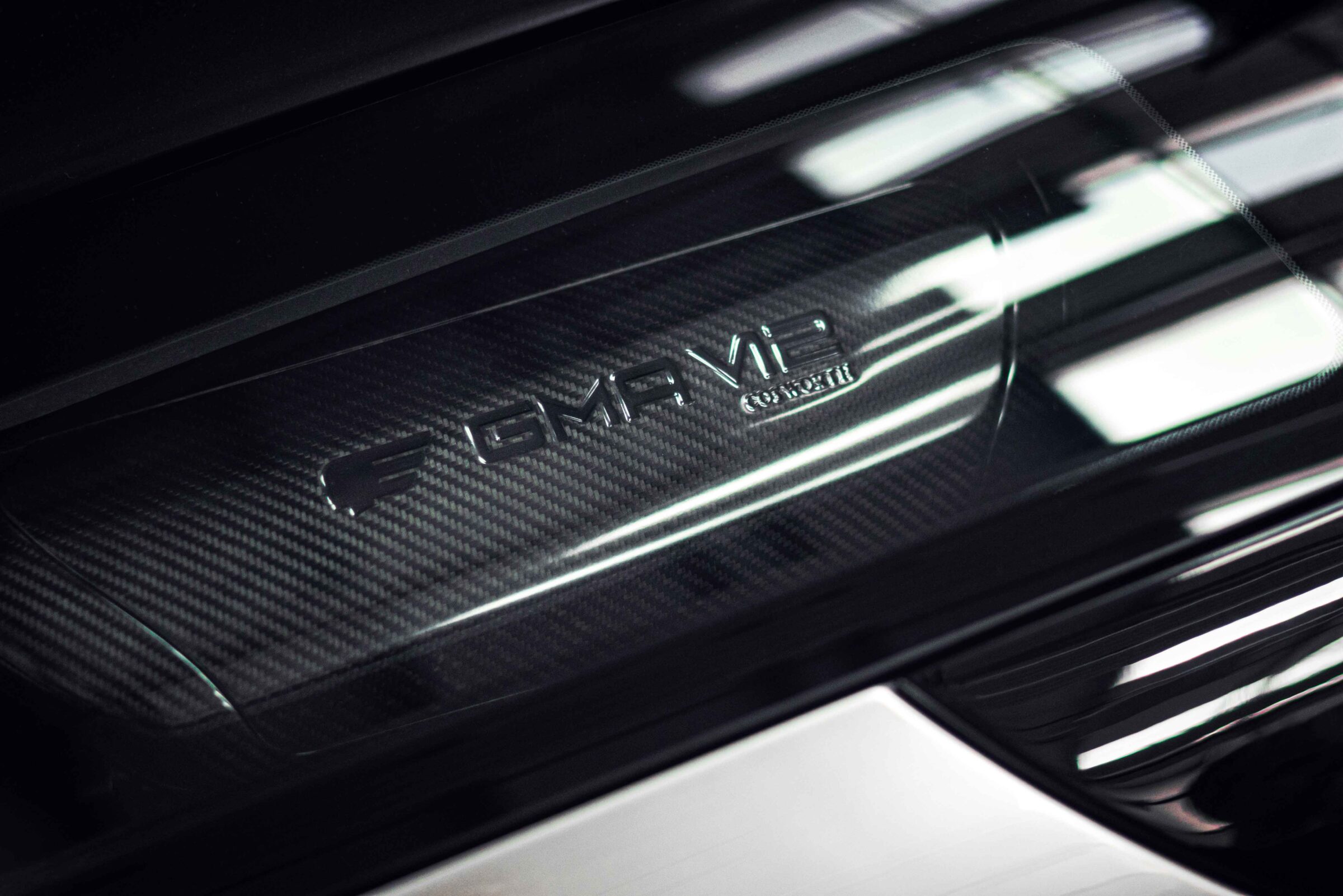

それから30年の歳月を経て、マーレイ自身が設立したゴードン・マーレイ・オートモーティブ(GMA)が作り上げた初作“T.50”もまた、彼らしい軽量化へのこだわりが詰まった1台となった。

基本的なボディ構造がカーボンモノコック製となるのは当然のこと。それだけでなく、すべてのパーツを1g単位で軽量化した結果、こちらもV12エンジンを搭載していながら997kgと、マクラーレンF1よりもむしろ軽い車重を達成したのだ。これは、この30年間で安全性に関する法規や排ガス規制が大幅に厳格化されたことを考えれば、驚異的なことといえる。

実は、T.50のエンジン排気量はF1の6.0リッターに対して4.0リッターと縮小されたのだが、最高出力は636ps(627bhp)から670psへと逆に強化されている。しかも、コスワースが手がけたこのエンジンは、ロードカーとしては驚異的な12,100rpmまで回り、まるで「天使の歌声」のようなエグゾーストサウンドを響かせるのである。

いっぽうで、軽量化と小型化が表裏一体の関係にあることは説明するまでもないだろう。同様の理由によりT.50は全長4352mm、全幅1850mmと最新のスーパースポーツカーとしては恐ろしくコンパクトに仕上がっている。これがもたらす効果については後述することにしよう。

コンパクトでバツグンの乗り心地

ゴードン・マーレイが作り上げたT.50に、私はおそらく日本人メディア関係者として初めて試乗することができた。もっとも、試乗といっても、運転席ではなく助手席に腰掛ける“同乗試乗”だったが、ドライバー役を務めてくれたのは、インディ500で通算3度優勝し、現在GMAでブランドとプロダクトを司る立場にあるダリオ・フランキッティ。しかも、彼の解説つきで同乗試乗できるのだから、むしろ自分でステアリングを握るより好都合といってもいいくらいだ。

フランキッティとは今回が初対面だったが、実にフレンドリーだったばかりか、マーレイの思想とクルマ作りに強い誇りを抱いていることがはっきりと感じられた。「僕の仕事は、ゴードンが考える“ドライビング・パーフェクション”をT.50を始めとするGMAの製品に盛り込むこと。僕のチームには250人のメンバーが在籍していて、ゴードンのビジョンを実現するために働いています」 フランキッティは、自分の役割をそう説明した。

ボディの中央に設けられたドライビングシート(T.50はマクラーレンF1と同じセンターシートの3シーター・レイアウトを採用する)に身を預けたフランキッティは、6速マニュアル・ギアボックス(T.50は6MTのみの設定)をていねいに操ると、スムーズにT.50を発進させた。

助手席に腰掛けていて最初に感じたのは、乗り心地がバツグンにいいことだった。試乗したのはアメリカ西海岸のモントレー周辺。この地域は道幅が狭く、荒れた路面が多いのだが、そんな道をT.50は流れるように走っていく。ホイールが激しく上下しても、その振動をサスペンションが巧みに吸収しているのだろう。しかも、フランキッティによれば、T.50のサスペンションはメカニカルなタイプで、ダンパーもコンベンショナルなものだという。それでもこれだけ質の高い乗り心地を実現できたのは、開発チームの実力はもちろんのこと、バネ下重量を極限まで削り取った恩恵だろう。

もうひとつ、T.50で感銘を受けたのがエンジンサウンドだ。その澄んだ高周波音は、高回転化の極みにあった1990年代前後のF1エンジンを髣髴とさせるものがあった。「エンジンの吸気系がルーフ上に設けられています」とフランキッティ。「その内部で吸気音を共鳴させるには、カーボン・パーツに一定の厚みが必要になるので、それを計算して部品を設計しました」 コスワース製V12エンジンは、柔軟性、レスポンス、高回転域の伸びを含め、なにひとつ不満はないように思われたが、それとともにエンジンサウンドという官能性の部分にも注目して開発されていたのだ。

そして、モントレーのタイトなワインディングロードで威力を発揮したのが、コンパクトなT.50のボディだった。実は、T.50の路上占有面積はポルシェ・ボクスターとほぼ同じで、最新のスーパースポーツカーに比べればはるかに小さい。おかげで狭い峠道でもライン取りの自由度が高く、これがストレスを感じないスポーツドライビングを可能としていたのである。

そのほかにもT.50はグラウンドクリアランスに余裕があるため、路上の段差を乗り越える際にもチンスポイラーを摺らなくて済む。しかも、近年のスーパースポーツカーでは不可欠となっているフロントリフトがT.50には装備されていない。それでも、フロントが摺らなくて済むのだから、これは驚くべきことである。

このグラウンドクリアランスの大きさもそうだが、T.50はとにかく公道での使い勝手が良好で、日常でもその魅力が満喫できるスーパースポーツカーに仕上がっている。そのための自然吸気V12エンジンであり、6MTであり、小型軽量な作りなのだ。その意味でいえば、マーレイらしいクルマ作りのフィロソフィーを生かし、サーキットでなくともその本領を満喫できるのがT.50なのである。そしてそれは、現代のスーパースポーツカーに対するアンチテーゼともいえるものでもある。