食べる | 1203

ブルックリンの面影に惹かれて。

50’sの店内で味わうダイナーフード

遊ぶ | 吾妻山

絶景まで徒歩1時間。

登山という冒険がもたらす高揚と興奮

買う | Each of Life

自分たちの両足で歩いて行くための

「特別な日常服」が生まれる場所

時の流れに耐えて、この町に残るもの

桐生はブルックリンに似ている、と言った人がいた。

大正時代に紡績会社の事務所として使われていた、鉄筋コンクリート造りの4階建てのビル。レンガや大谷石を積み上げて造られた、三角屋根が目を引く、古い織物工場。屋根付きの井戸を囲むように建つ、染め物屋だった建物の数々。

こうした産業遺産としての建築がいたるところに残り、ベーカリーや美容室、クラシックカーの博物館、ワインショップの貯蔵庫、セレクトショップなど、町の人々の暮らしを彩る様々なスペースに生まれ変わっている。

トロントを出て、ニューヨークを通り抜け、海を渡ってこの町の住人となった移住者の目には、そんな風景が、いつか見た懐かしいものとして映るらしい。

華やかな町だった。

織物産業の中心地として栄え、「織都(しょくと)」とたたえられた。中でも絹の織物の評価は高く、「西の西陣、東の桐生」と並び称されたほど。機屋(はたや)と呼ばれる織物工場がひしめき合い、織機の音が昼夜を問わず、がちゃん、がちゃんと町に響いていたという。紡績や染色といった繊維関連の企業も多く、輸出にも力を入れ、1930年代には全国有数の産地になった。

2度の大戦や戦後の不況、ライフスタイルの変化なども乗り越え、81年には生産や加工、販売を合わせた産地収入がピークを迎えた。駅前の商店街を中心にアパレルショップが立ち並び、ファッションタウンとして人を集めた。当時を知る人々は「商店街も飲み屋街も、歩くと人と肩がぶつかるくらい、にぎわっていた」と口々に言う。

様相が一変したのは、バブル崩壊後だ。

国内経済は低迷した。海外から安価な繊維製品が押し寄せ、国産品の需要も減った。米国発の世界同時不況にも巻き込まれた。大型小売店の出店規制が緩和されて、ショッピングモールなどがロードサイドに次々とオープンすると、客足が郊外へと向かった。産業の担い手は高齢になり、若者は仕事を探して町を出てゆく。

中心街の空洞化や人口の流出に歯止めがかからず、2014年には「消滅可能性都市」と指摘された。21年には過疎地域に指定され、行政支援の対象となった。後者は、関東地方の人口10万人以上の都市では、ほかにない。町は時を止め、過去に閉ざされたかのように見えた。

ところが、数年前から若い移住者が増え、町の息づかいが変わり始めた。

東京でファッションデザイナーとして働いていた夫婦は、洋服を制作するアトリエとボードゲームのプレイスペースを兼ねたカフェを古い商店街の一角に。桐生で生まれ育ち、都内で働いたあと戻ってきた女性は、JR駅構内のシェアスペースや築100年の古民家を再生した民泊などの運営を。みな、時の流れに耐えてなお、この町に残ったものに魅せられている。

彼らは町ににぎわいを取り戻そうと、22年5月から「funknown KIRYU」という活動も始めた。毎月の第1土曜日に店頭に共通の旗を掲げるほか、Instagramを中心としたSNSで共通のハッシュタグを使って情報を発信する。自分たちが無理なく、楽しめる範囲でできることを大切にしながら、参加店を巡る人の流れを増やし、新たな町の形を可視化したいと考えている。

古くから地域に根ざす店も含め、すでに60店以上が名を連ねる。互いにショップカードを置き合うケースも多い。おすすめの店を尋ねると、まるで自分のことのようにうれしそうに、あちこちを紹介してくれる。

ままならないことばかりだ。過去は戻らない。時間は進み続ける。抗いようもなく巻き込まれ、逃れることのできない流れもあれば、動かしようのない重みをもって迫るものも、消し去ることができず抱えてゆくしかないものもある。どれほど強く願っても、どうにもならない。

それでも、あるいは、だからこそ、失われたものにしがみつかず、互いに寄りかからず、ゆるやかにつながりながら、彼らは「自分の足で歩いてゆく」と決めた。そして、静かに旗を掲げる。まだ見ぬパノラマを目指して。今、この町で目にするものは、未来へ続く旅の途上の、ささやかな佳景だ。

ブルックリンの面影に惹かれて。

50’sの店内でダイナーフードを味わう

1203

まるで東海岸のスモールタウンのダイナーにいるような気分になる。低温調理でしっとり仕上げたチキンやスクエア型の平たいオムレツを、トマトやレタスなどたっぷりの野菜と一緒にトーストで挟んだクラブハウスサンド。さっくりと焼き上げられたバンズに、甘辛く味付けした手作りのプルドポークを詰め込んだバーガー。クランベリーソースとクリームチーズがアクセントの、ターキーサンド。一口サイズのドーナツや、チョコスプレーがカラフルなクッキー。どれも味付けにめりはりがあって、ボリューミー。満腹にならなければいつまでも食べていたい美味しさだ。日本の片田舎とは思えない。

桐生市出身の安藤あつ子さんと、その夫でカナダ出身のウィル・クローザースさんが2020年2月にオープンした。

あつ子さんは東京の設計事務所で働きながら、ニューヨーク風のデリを製造する調理のアルバイトもこなした後、カナダへ。多様な人種や民族が入り交じるトロントの、複数のダイナーで働き、イタリアやギリシャ、ジャマイカ、ベトナムなどさまざまな国の味をベースにした料理を作り、食べてきた。そんな経験を活かしてフードを担当している。

ウィルさんは美術大学を卒業後、広告代理店勤務や古い家屋のリノベーションを手がける仕事などを経験。その後、北米一の規模とされるワインセラーを備えたトロントの有名なステーキハウスで、ソムリエ資格をもつサーヴァーとして働いていた。母親の味である素朴なドーナツやクッキー、ドリンクを作るほか、接客を主に担う。

始まりは、トロントのアンティークショップで見つけたヴィンテージの椅子だった。米国の高校で使われていたもので、座面が深いグリーンのプラスティック、脚部が鉄でできていた。そのノスタルジックな雰囲気に惹かれて思わず40脚をまとめ買いし、自宅が椅子だらけになってしまったのだという。

さて、これを使ってどんなお店を開こうか、と考えながらニューヨークのカフェなどを巡るうち、料理より先に空間のコンセプトが決まっていった。1950年代のミッドセンチュリー調の、コージーな雰囲気。温もりを感じるオレンジがかった明かりに包まれる感じ。暖炉の火を眺めながら、ついうとうとしてしまうような。でも、アースカラーで無難にまとめるのではなく、レッドやターコイズブルーの小物がアクセントにあってもいい。

メニューにインスピレーションを与えたのは、桐生の街並みだった。鉄筋コンクリート造りの産業遺産があちこちに点在して錆びたような雰囲気が、古くからの工場を改造して尖った町作りをしているブルックリンに似ている。この町で北米風のカフェをやってみたら、面白いかもしれない。向こうで町の人がよく、手軽に食べているものを出したりして──。

物件は、土手沿いを散歩しているときに偶然、見つけた。伸び放題の草木に囲まれた、コンクリート造りの空き家だった。インテリアやデザインに造詣の深い2人は、半年かけて床や壁の貼り替え、屋根の修理などを含めたリノベーションを自ら手がけ、26席のカフェに仕上げた。週末には20〜40代の若者が、平日には60代のマダムたちが中心にやってくる。「ずっとラジオで英会話を勉強してきたから、ウィルさんと話してみたい」という90歳の男性が1人で訪れることもある。

ショップカードには、2人で巡って撮影した、米国やカナダの風景を刷り込んだ。店名の「1203」は日付けではない。12階の3号室を意味している。あつ子さんとウィルさんが一緒に住み始めた、トロントのマンションの部屋のアドレスだ。すべてが始まるきっかけとなった数字を、懐かしさを感じる風景の中に据え、新たな一歩を踏み出してから、まもなく3年目の秋がやってくる。

1203

住所/群馬県桐生市相生町1丁目119-5

電話/0277-66-9488

営業時間/11:00~19:00(日・月のみ〜17:00)

休/火・水曜

駐車場/4台

絶景まで徒歩1時間。

登山という冒険がもたらす高揚と興奮

吾妻山

懐の深い山だ。幼児の遠足にも、海外の名峰にアタックする前の調整にも、年配の人々の散歩道にも、スカイランニングのフィールドとしても使われる。「ウチの裏庭」と言う人もいれば、「桐生アルプス」と呼ぶ人もいる。レベルも、目的も違う人々がだいたい30分から1時間で頂上にたどり着き、桐生市街を一望する絶景に出合え、登山の醍醐味を味わえる。そんな山は珍しい。

標高は481mと低いが、短い距離の中に、バリエーションに富んだルートがコンパクトに詰め込まれている。背の高い木々に囲まれて木漏れ日が気持ちよい平坦な尾根、木々の根が張り出して階段のようになった坂道、急峻な鎖場、そしてクライミング気分を味わうには本格的すぎて、ひやりとする岩場もある。

中間地点の「トンビ岩」と呼ばれる張り出した岩のテラスで、すでに見晴らしがいい。眼下に街並みが小さく見える。時間の経過とともに気温は上がっているはずなのに、吹き抜ける風が涼しい。わずかとはいえ、地面からまた少し遠ざかったことを感じ、胸がざわめく。引き返すなら、今。しかし、このまま進めば、まだ見たことのない景色が見える。

頂上までたどり着けば、晴れた日には富士山を臨め、雨上がりの朝には雲海が広がる。似たように見えても、1日として同じ景色はない。

それぞれに理由や事情があって、登っている。

「出勤前登山」をモットーに2010年から毎朝欠かさず登り、登頂回数が3000回に達したという47歳の男性がいる。20代の半ば以来、10年ぶりに登った翌日、ひどい筋肉痛になり、情けなさを感じて、もっと体力を付けたいと思ったのがきっかけだった。現在も、登山道の清掃や整備をボランティアで行いながら、登る。雨の日も、酷暑の夏も登る。

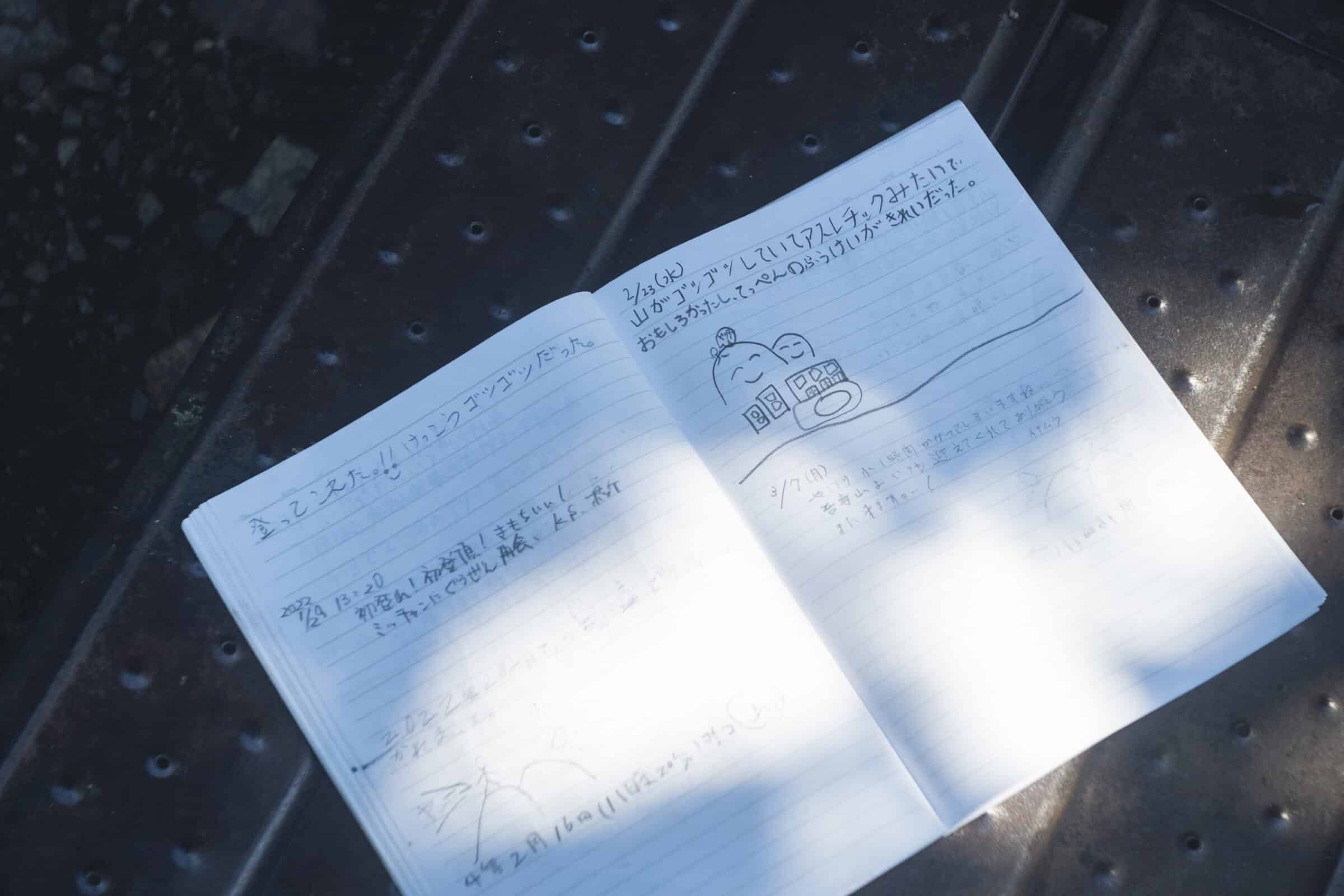

夏の朝には山頂からの日の出を目指し、午前3時から出発する年配の登山愛好家たちに会う。水曜の夜にはスカイランニングのチームが、ヘッドライトで山道を照らしながら駆け上がる。山頂には寄せ書きできるノートが置かれており、子どもが書いたらしい文字とイラストのページもある。

桐生市立図書館の閉架書庫で、「吾妻山」と題された文集を見つけた。地元の登山愛好会である「吾妻山友の会」が1983年(昭和58年)に発行したものだ。ページをめくると、ある主婦が寄せたエッセイにこんな記述があった。

「……また吾妻山に登った。(中略)夫への不満を誰にもぶつけることができず、髪をふりみだして山へ登ったのである」

登山のルールを守り、山を荒らさない限り、いつ、誰が、どんな理由で登ってもいい。それが、この山のいいところだ。

都下の山のように混雑してはいないのに、いつでも誰かが登っていて、心細くはならない。さらに、子どもでも、スニーカーでも、気軽に出かけられる。そう聞くと、ふらりと向かいたくなるが、登山に人頼みや油断は禁物。準備はしっかり行いたい。

日本一暑い日も多い桐生のこと。真夏は6時前には出発し、日が昇り切る前に下山するようにしよう。また、事前に登山地図アプリを活用してルートを確認し、地図をスマートフォンにダウンロードしておくほか、充分な水分や簡単な携行食、クマ避けの鈴も忘れずに。登山の習慣がない人は、足を痛めないためにもスニーカーより登山靴がおすすめ。軍手もあれば、岩場を登るときに怪我をせずに済む。

登山口は2つ。きれいなトイレが設置されている吾妻公園駐車場の付近から向かう方法と、そこからクルマで少し上がったところにある水道山公園駐車場から入山する方法がある。初めての場合は、ショートカットできる後者のほうが分かりやすい。いずれの場合も決して無理をせず、体調に不安を感じたら、途中で引き返す勇気を。安全第一で登ってほしい。

吾妻山

吾妻公園駐車場

住所/群馬県桐生市宮本町3丁目9-34

電話/0277-22-8636

駐車場/53台

水道山公園駐車場

住所/群馬県桐生市宮本町2丁目5

電話/0277-22-8636

駐車場/30台

自分たちの両足で歩いて行くための

「特別な日常服」が生まれる場所

Each of Life

スペシャリティーコーヒーのカフェと思いきや、奥が深い。食器や革小物、アクセサリーなど、桐生を拠点に活動するさまざまなジャンルの若手作家の作品を広く展示販売している。洗練されたデザインの生活雑貨も目を引く。シルクの成分を加えた石けんやマスク、タオルなど、織物の町である桐生で生まれた、繊維関連の技術を活用して作られたものが多い。

そして、最奥に展開するのが、オリジナルブランド「Saeson off」の衣類。このスペースが生まれたきっかけであり、フィロソフィーの象徴でもある“特別な日常服”だ。シンプルかつジェンダーレスな形で、肌触りの良い天然素材のシャツやカットソーなどが並ぶ。

1960年代から縫製加工業を手がけるナガマサが2017年、「Season off」の展示スペースのつもりでオープンした。長く国内外のブランド衣類の縫製などを手がけていたが、バブル崩壊後にアパレル業界の成長が頭打ちになるなか、先行きを再考せざるを得なくなり、導き出した答えが、ファクトリーブランドへと舵を切ることだった。

「OEM(相手先ブランドによる生産)で、頼まれたものを作るだけだと、相手がコケたとき一緒にコケちゃう。やっぱり自分たちの両足で歩いて生きていけるようにならないと、縫製業っていうのは続けていけないんじゃないかって」と社長の長谷川博さんは言う。

生地は全国から厳選し、デザインや縫製を自社で行ったあと、市内の企業に刺繍や染色などを依頼する。葉っぱの刺繍がトレードマークだ。

商品は毎シーズン20種類ほど。1つの生地からそれぞれトップスとボトムス、ワンピースなど3〜4型を作り、1つの型で15〜30枚ほどしか生産しない。季節も、性別も問わずに着られる上質な普段着というコンセプトで、「Season off」と名付けた。

丁寧に作った特別な服を、いつでも、誰にでも気軽に着て欲しいという思いに加え、もう1つの願いを込めている。縫製の担い手である職人たちの仕事に繁閑の差をなくすことで離職を減らし、長年にわたって培われてきた技が廃れるのを防ぎたいという考えだ。

それぞれの忙しい毎日のなかで、ちょっと立ち寄り、くつろいで気持ちをリセットできる場所にしたいと、カフェも併設することにし、店名を「Each of Life」とした。さらに、「頑張っている自分や誰かへのごほうびとして、自宅で使っても、贈り物としても気持ちが華やぐものを」と生活雑貨も揃えた。

当初は各地から取り寄せた雑貨を並べていたが、途中から桐生で生まれた商品に切り替えた。市内にクリエイターが多く、古くからの企業の後継者も新しいスタイルのものづくりを始めていることを知ってのことだ。クリエイターを招いて、作品の受注販売会やワークショップなども行う。

この店もまた、「funknown KIRYU」プロジェクトの参加店。次に訪れるべきスポットについて尋ねれば、見学できるクリエイターの工房から注目のイータリーまで、関心に応じて教えてくれるはず。コーヒーの香りに包まれながら、次なるデスティネーション・ポイントに思いを巡らせたい。

Each of Life

住所/群馬県桐生市広沢町2丁目4106

電話/0277-46-8787

営業時間/11:30〜19:30(日曜のみ10:30〜18:30)

休/火曜、第2・4水曜

駐車場/15台