泊まる | 清風園

アスファルトが尽きる場所で

父と息子が営む、端正な美食宿

癒やす | 上の湯

「温かな無関心」に包まれて

気持ちがそっとほどけるお湯

食べる | 友奴

軽やかに、媚びずに。

凜とした「お母さん」に会いに行く

過去から「託された」人々の、暮らしが祈りに変わるとき

ここは肩書きのない町だ。温泉街もなければ、華やかな別荘地もない。避暑に来るには暑すぎる。冬は冷え込むのに雪が降らず、ウィンタースポーツを楽しめるわけでも、クライマーが憧れるビッグウォールがあるわけでもない。

アーケード街では、時間が80年代のまま止まっているように見える。サインボードの多くが色褪せ、空き店舗も目立つ。賑わっているのはもっぱら、郊外の大型ショッピングセンターやロードサイドのチェーンストア。

この土地を、ほかのどこかよりも目立つ存在に仕立てるようなものは、ない。

しかし、そう感じるのは、感受性の敗北なのかもしれない。特別なものなど何もないように思える町のなかで、注意深く目を凝らすと、ところどころに宿る、かすかな光に気付く。

磨き上げられ、一片のくもりもない、山奥の割烹旅館のガラス窓から差し込む朝日。織物産業が隆興し「織都(しょくと)」と呼ばれた町で、機場(はたば)の暮らしを支えてきた銭湯の、湯気の向こうにゆらめく、真新しいタイルの白さ。古い歓楽街の路地の奥、居酒屋の壁に規則正しく並ぶ品書きの、短冊の墨文字の艶やかな黒。

その輝きはどれも、過去から託されたものをもつ人々が、当たり前のこととして繰り返す日常から生まれている。受け取ったものを丁寧に磨き、再び命を吹き込み、乱れたら整える。その反復は時に、変わらぬ明日が来ることを願う、祈りのようにすら見える。

彼らは言う。

「この宿にはいまだに水道も引かれていないけれど」「この銭湯は宮造りの建物でもないし、流行りのサウナもないけれど」「たくさんのメニューを手早く出せるわけじゃないけれど」。

そして続ける。

「すごくいいでしょう、この景色」「それはそれで、ウチの良さだから」「こうして自分の持ち場をやっていけるってありがたい」。

変わらないように、穏やかであるようにと願いながら繰り返す毎日は、刺激とは裏腹で、ともすれば退屈に飲み込まれ、諦念に囚われそうになる。そんな日々に抗うには、いつでも注意深く気付いていなければならない。手の内にあるものの豊かさに。自身をとりまく世界の美しさに。流れてゆく時間のはかなさに。

静かな誇りと覚悟とともに、誰かを思いながら紡いでゆく暮らし。その軌跡が生み出す光は、どんな言葉よりも饒舌に語りかけてくる。

あなたは大切なゲストです。私たちの心を預けるに足る、特別な、たった1人です。ようこそいらっしゃいました。過去でも、未来でもない、今日という、この瞬間へ──。

その声なき声に気付くことができるか。町は、旅人の感受性をひそかに試す。

アスファルトが尽きる場所で

父と息子が営む、端正な美食宿

清風園

男2人で切り盛りしているとは思えない、手入れの行き届いた端正な宿だ。中庭を望む一枚張りのガラスが印象的な数寄屋造りの玄関も、ひのき造りの大浴場も、磨き上げられて古さを感じさせない。

3代目の館主・藤生篤史さんは、都内で修業を積んだのち、料理長として腕を振るう。父の章三さんは2代目。食後の蕎麦を打つ。群馬の食材を中心に、四季折々の旬を贅沢に取り入れた懐石料理は、どれも繊細で変化に富み、最後の一品まで裏切られることはない。

実は、この宿には水道が引かれていない。料理にも、風呂にも、すぐ横を流れる桐生川の清流を濾過した天然水を使っている。透明なお湯に浸かりながら、大きな窓越しに川の流れや山の木立を眺めていると、体が目の前の自然のなかに溶けてゆくような錯覚に陥る。秘境ならではの贅沢だ。

夏だけの味覚である鮎も、同じ川の流れを引き込んだいけすで育まれる。調理の直前に網ですくい上げると、香魚と呼ばれる鮎独特の、スイカのような香りが立ち上る。

炭火でぱりっと焼き上げた鮎を目当てに訪れる人は多い。5月末から9月の間は、鮎づくしのコースも注文できる。田楽、天ぷら、刺身、甘露煮など、さまざまに工夫を凝らした味付けを楽しめる。

始まりは1948年(昭和23年)。章三さんの義父に当たる初代館主が、林業に携わる人々の休憩所として、食事処を設けたのがきっかけだった。それから70年以上が経ったが、宿を取り巻く自然は変わらずそこにある。日が落ちると、道沿いに佇む鹿によく出合う。猿の鳴き声が山にこだますることもある。

アスファルトが尽き、けもの道が現れるほど山深い、桐生の奥座敷。清流を育む森林地帯は「桐生川源流林」と呼ばれ、林野庁などが選定する「水源の森百選」と「森林浴の森日本100選」に選ばれている。

春にはミツマタの群生や新緑が目にまぶしく、夏には川のせせらぎがひときわ涼しい。秋には紅葉が大浴場の水面に映え、冬には町中と異なり雪景色を楽しめることも。

安心して五感を解放できる隠れ家には、季節が変わるたびに訪れたくなる。

割烹旅館 清風園

住所/群馬県桐生市梅田町5丁目7652

電話/0277-32-1181

営業時間/11:00~14:30、18:00~22:30

宿泊/チェックイン15:00、チェックアウト10:00

休/火曜

駐車場/10台

「温かな無関心」に包まれて

気持ちがそっとほどけるお湯

上の湯

のれんをくぐるとすぐ、若旦那が笑顔で声を掛けてくれる。「いらっしゃいませ! 靴はそちらにどうぞ。お会計はこちらで、400円です」。

浴室に入ると、先客のお年寄りが椅子と桶を少しずらし、手振りで「ここのカランを使って」と示してくれる。

しばらくすると、部活帰りの中学生が2人入ってきて、小さく会釈をした。「黙浴」と書かれた貼り紙に従い、無言でときどき顔を見合わせては目で笑いながら、楽しそうにシャワーを使っている。

湯船に向かって「お先に」と声をかけると、「はあい、おやすみなさい」と返事が返ってくる。まだ日の高い14時でも、お風呂から上がったときの挨拶は「おやすみなさい」なのだ。

名前も、職業も、住所も問われることはない。ただ「お風呂に入る人」として迎えられ、気遣いを受け、見送られる。そんな、“温かな無関心”とでも呼びたくなるような空気に包まれ、はりつめていた気持ちがほどけるようなお湯だ。

創業はいつなのか、分からないほど古い。1948年(昭和23年)にはすでに営業していたという。桐生の産業を支えていた織物や染色の工場で働く人たちが、仕事帰りに毎日、通っていた。しかし、社会構造やライフスタイルの変化とともに、町の銭湯は姿を消し、ついに2軒に。4代目とされる店主が2021年2月に入院し、廃業を覚悟したところ、孫娘が「必要としてくれる人がいる限り、残したい」と引き継ぐ決意を固め、同年7月、夫とともにリニューアルオープンした。現在は若女将・若旦那として、先代の妻だった女将と3人、交代で番台に立っている。

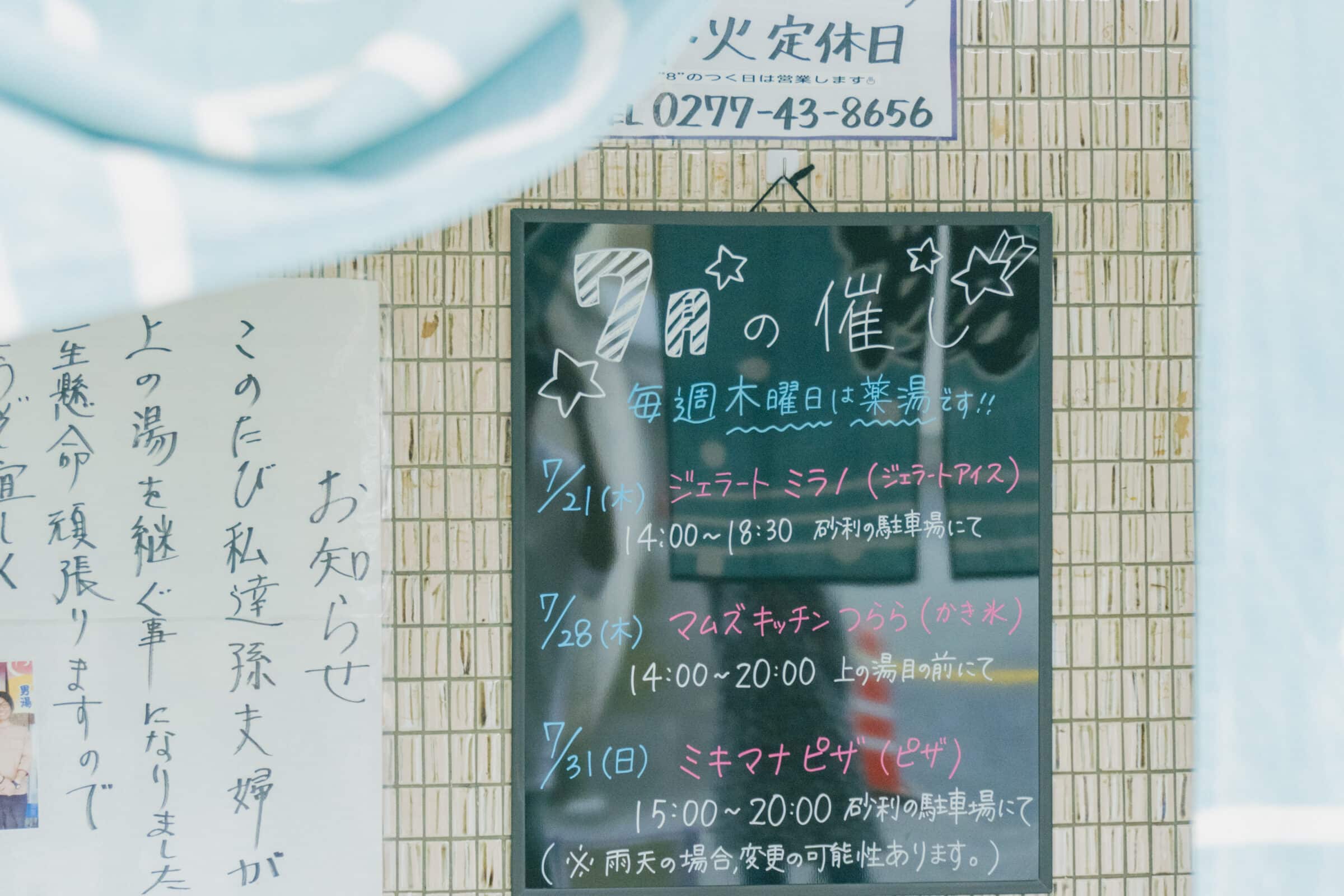

老朽化していた設備は、若旦那と若女将がDIYで修理した。浴槽のタイルを貼り替え、床のタイルの目地を詰め、浴室の鏡を四角から丸形に。そんな奮闘のプロセスは、InstagramやTwitter、YouTubeなどで情報を発信してきた。さらに、薬湯のスケジュールや、洗い場で開催する寄席といったイベントの案内などもこまめにポスト。町の人たちからの関心が高まっただけでなく、東京や千葉、愛知、大阪などからはるばる訪れ、リピーターになる人まで現れるようになった。

ロゴは若女将の友人のデザイナーに頼んで新しく作り直し、うちわや手ぬぐいなど、オリジナルグッズも製作した。湯を沸かすボイラーは修理では対応できず、入れ替えることに。クラウドファンディングで200万円の資金を募ったところ、目標を超える240万円近い額が集まった。

ITツールを活用した合理的な銭湯かと思いきや、内実はちょっと違う。

オープンの1時間前には、1人暮らしのお年寄りたちが、入り口のベンチに集まってのんびりおしゃべり。ママと別れて1人で男湯に向かう小学生の男の子には、先客の男性が「水道の使い方、教えるよ」と声をかける。

脱衣所の棚には「マイ湯桶」やスパセットなど、毎日のように通うお客の私物がちらほら。お年寄りが多く「荷物を抱えて行き来するのは大変だし、置いておいてもらえば、しばらく来なかったときにすぐ気付いて、様子を聞くこともできるから」(若旦那)と、無料で預かっているものだ。番台からそれとなく目を配り、これまでできていた作業ができなくなっているなど、認知症らしき兆候に気付くと、地域のケアマネージャーに相談することもある。

何歳になっても、銭湯初心者でも、もちろん旅人でも、ふらりと立ち寄って、安心してくつろげる。「宮造りの建物でもないし、流行りのサウナもないけれど、これが、これでウチの良さ」と若旦那。気遣いが優しく、爽やかに、風通しよく巡る場所なのだ。

上の湯

住所/群馬県桐生市錦町1丁目8-11

電話/0277-43-8656

営業時間/14:00〜21:00(最終受付20:45)

休/月・火曜(8、18、28日は営業)

駐車場/11台

Instagram/@uenoyu_kiryunoofuro

Twitter/@uenoyu_kiryu

軽やかに、媚びずに。

凜とした「お母さん」に会いに行く

友奴

HPもSNSのアカウントもない。古い歓楽街の横道を入った、路地の奥。開店から54年目を迎えた居酒屋は、存在を知らなければ、決してたどり着けそうにない。

しかし、18時にのれんが掲げられると、20〜40代の若者がぽつぽつと集まってくる。77歳になる女将は、どのお客にも軽やかに話しかけながら、決して媚びない。その凜とした佇まいで、「お母さん」と慕われている。

もとは昼も営業するとんかつ店だった。女将は、店をともに切り盛りした夫を看取ったあと、日暮れ後4時間だけの営業に切り替えた。店名の「友奴」は粋な芸者として名を馳せた姑の、若き日の芸名だ。くどいことは言わない、男っぽい義母だった。嫁への言いつけも一言だけ、「商いっていうのは、飽きずにやっとくれ」。今でも心に留め、1人で店を守り続けている。

名物はカツサンドや串カツ。パン粉は食パンから、ソースは独自のレシピで調味料を合わせて作る。旬の野菜を使った素朴なお通しも、味付けに使うポン酢やドレッシングなどからすべて手作りで、思わずおかわりしたくなる美味しさ。カレーは玉ねぎを次々に加えて3日間、とろ火で煮込む。深みのある甘さにスパイスがぴりりと効いて、締めの一皿にぴったり。どの料理も、開店当時からのレシピを変えずに作っている。

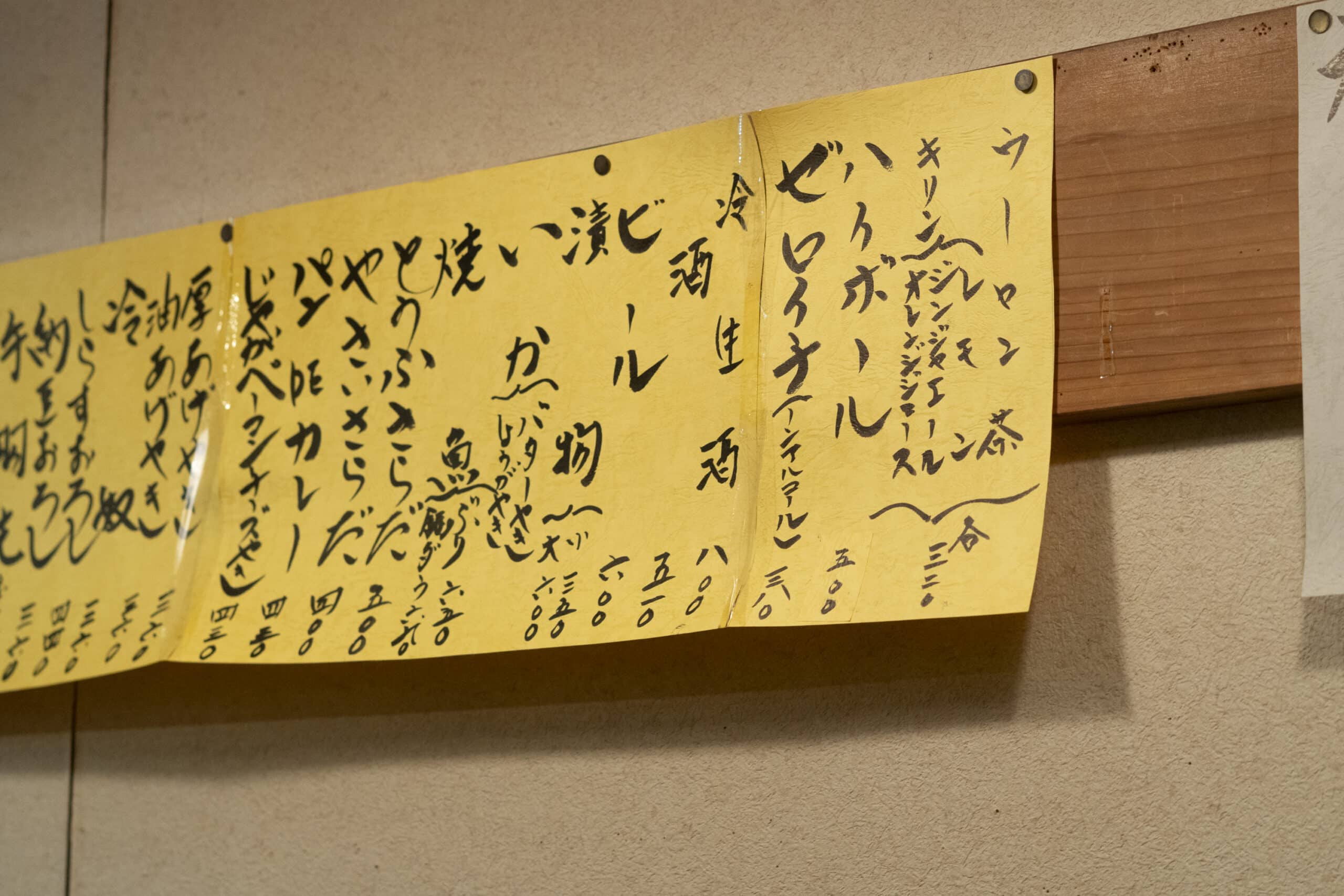

壁に貼られた品書きの短冊は、女将の手書き。その筆文字は、佇まいと同じように潔く、温かみがある。この日のBGMは、アントニオ・カルロス・ジョビンだった。常連の若者の1人が「お母さん、夏はボサノヴァがいいよ」とCDを作って持って来たものを参考に、選曲しているという。

かつて芸者の置き屋だった建物は、築100年に近い。急な階段は上り下りが大変で、板場は暑い。それでも「そういう古さが好き。ほかの店に憧れることは、まったくない。こうして自分の持ち場をやっていけるって、ありがたい」と女将は言う。

毎日、丁寧に掃除をし、花を活け、仕込みをする。月日を重ねた店は、窓の桟にも、客席の棚にも、埃は積もらない。

お客の9割が男性だ。しかし、騒ぐ客も、絡む客も、泥酔する客もいない。

入り口の引き戸に手を掛けて、中から先客の笑い声が聞こえれば、「あまり忙しくさせたら悪いから」と出直す。隣のお客と気軽に言葉を交わすけれども、連絡先は尋ねない。串カツや手羽先の塩焼きを軽く食べ、長居はせずに切り上げてゆく。閉店間際の客はときどき、皿を自分で洗う。みな、心のどこかで「お母さんを困らせないように」と思いながら飲んでいる。

もう少しここにいたい、と思ったら潮時だ。名残惜しいくらいがちょうどいい。踏み込みすぎず、振り払うこともなく、自分の持ち場に立って、一線を守りながら。今日はそんな分別をわきまえていただろうか、と自問し、次はいつ来ようかと考えながら、夜の町に出て行く。

友奴

住所/群馬県桐生市仲町2丁目7-9

電話/0277-44-5428

営業時間/18:00〜22:00

休/日・月曜

駐車場/1台